Contents

薬価改定とは何か

薬価改定とは、厚生労働省が2年に1度実施する「医療用医薬品の公定価格(薬価)」の見直しのことです。日本の医療制度は公的保険に基づいており、薬剤の販売価格も国が定めています。薬価は市場実勢価格を基準に決定されるため、薬価調査の結果に応じて引き下げられることが一般的です。

薬局にとって薬価改定は、薬価差益(仕入価格と薬価の差)に直結するため、経営に大きな影響を与える要因となっています。

薬価改定が薬局経営に与える影響

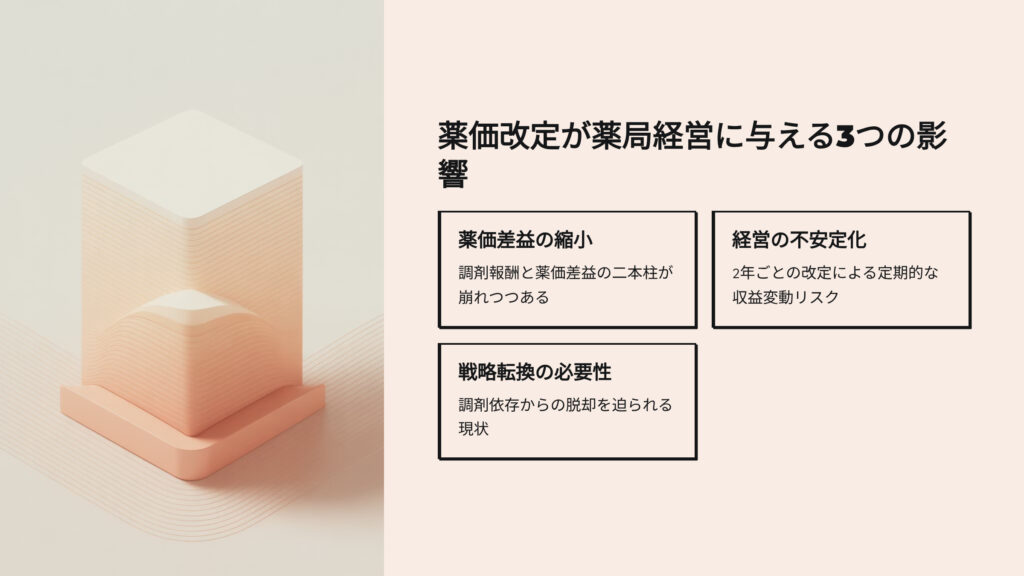

1. 薬価差益の縮小

薬価改定によって最も直接的に打撃を受けるのが「薬価差益の減少」です。

従来、薬局の利益は調剤報酬と薬価差益の二本柱で成り立っていました。しかし薬価差益は年々縮小傾向にあり、「薬を仕入れて販売すれば儲かる」という時代は終わりを迎えつつあります。

特に消費税改定のタイミングで薬価差は段階的に縮小してきました。

改定年度だけは、増税分を薬価に反映しますが翌年以降薬価差縮小につながってきました。

2. 経営の不安定化

薬価改定は2年ごとに行われるため、薬局経営において定期的な収益変動リスクを生じさせます。特に中小規模の薬局では、資金繰りの悪化や経営不振に直結するケースも少なくありません。

3. 経営戦略の転換の必要性

薬価改定の影響を受けるたびに、薬局経営者は「調剤依存からの脱却」を迫られています。多角化や業務効率化、人材育成など、収益源を再構築する取り組みが欠かせません。

薬価改定時の収益改善の具体策

1. 仕入コストの最適化

薬価差益縮小への対策として、医薬品の仕入コストを最適化することが重要です。

- 共同仕入れネットワークの活用:複数薬局で仕入れをまとめることで交渉力を強化。

- ジェネリック医薬品の積極採用:薬価が低く抑えられているジェネリックを提案し、調剤報酬加算も獲得。

- 仕入先の見直し:複数卸との取引で価格競争を促す。

メディカルシステムネットワークの「不動在庫消化サービス」概要と他社比較

2. 在宅医療への参入

高齢化の進行により在宅医療ニーズは拡大しています。訪問薬剤管理指導を行えば、薬価改定の影響を受けにくい新たな収益源を確保できます。さらに、地域包括ケアの中で薬局の役割を高め、医療機関や介護事業者との連携強化にもつながります。

3. 業務効率化と人件費削減

薬価差益縮小に対応するには「効率化によるコスト削減」も欠かせません。

- 調剤監査システムの導入:調剤過誤を減らし、監査業務を効率化。

- 自動分包機の活用:人的作業を削減し、生産性を高める。

- クラウド型電子薬歴:店舗間でデータ共有が可能になり、事務作業を大幅削減。

余談ですが、個別指導の会場で、AIが書いた薬歴をしたり顔でフムフム読む指導官の姿はなんとも滑稽ですね。前近代的な指導方法が通用しなくなってきたことに、そろそろ気づいたらいいのにと思います。

4. OTC・健康食品販売の強化

薬価改定の影響を受けない収益源として、OTC医薬品や健康食品の販売が注目されています。薬剤師の専門知識を活かし、ドラッグストアでは得られない「安心感」を提供することで売上向上が期待できます。

5. 患者満足度向上による処方箋獲得

薬価改定に対して「患者数の増加」で対応する戦略も有効です。

- 待ち時間短縮(LINE受付、事前送信アプリ)

- 生活背景に寄り添った服薬指導

- 清潔で快適な店舗環境

患者が「選びたくなる薬局」になることで、自然と処方箋持ち込み数が増加し、収益基盤を安定させることができます。

今後の薬局経営に求められる視点

薬価改定は今後も継続的に行われるため、薬局経営者は「改定の影響をどう避けるか」ではなく「改定を前提とした持続的な経営モデルをどう作るか」という発想が求められます。

- 多角化経営によるリスク分散

- データ活用による需要予測と効率化

- 地域連携の中での薬局の役割強化

これらを実行することで、薬価改定に左右されにくい経営基盤を構築することが可能です。

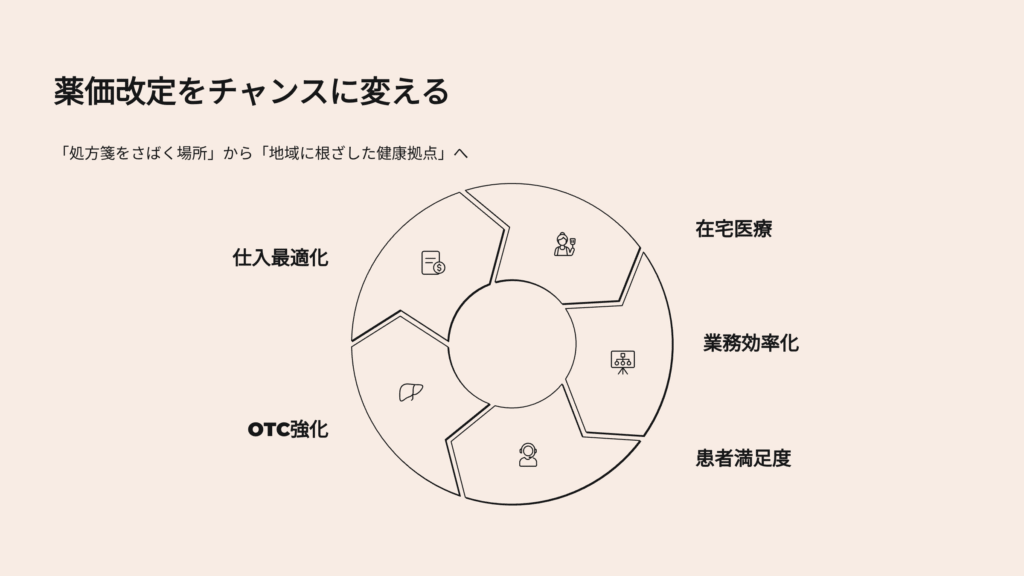

まとめ|薬価改定をチャンスに変える薬局経営

薬価改定は薬局にとって避けられないリスクですが、裏を返せば「経営改善を進めるきっかけ」にもなり得ます。

- 仕入コストの最適化

- 在宅医療対応の拡充

- 業務効率化による人件費削減

- OTC・健康食品の強化

- 患者満足度向上によるリピート獲得

これらを組み合わせることで、薬価改定による収益減少を補うだけでなく、むしろ経営力を強化することができます。薬局はこれから「処方箋をさばく場所」から「地域に根ざした健康拠点」へと進化する必要があり、その転換点にあるのです。

弊社YAKUDACHIでは後継者をお探しの薬局オーナー様に独立を希望する薬剤師をご紹介しております。ご興味がございましたら是非お問い合わせフォームよりご連絡ください。