Contents

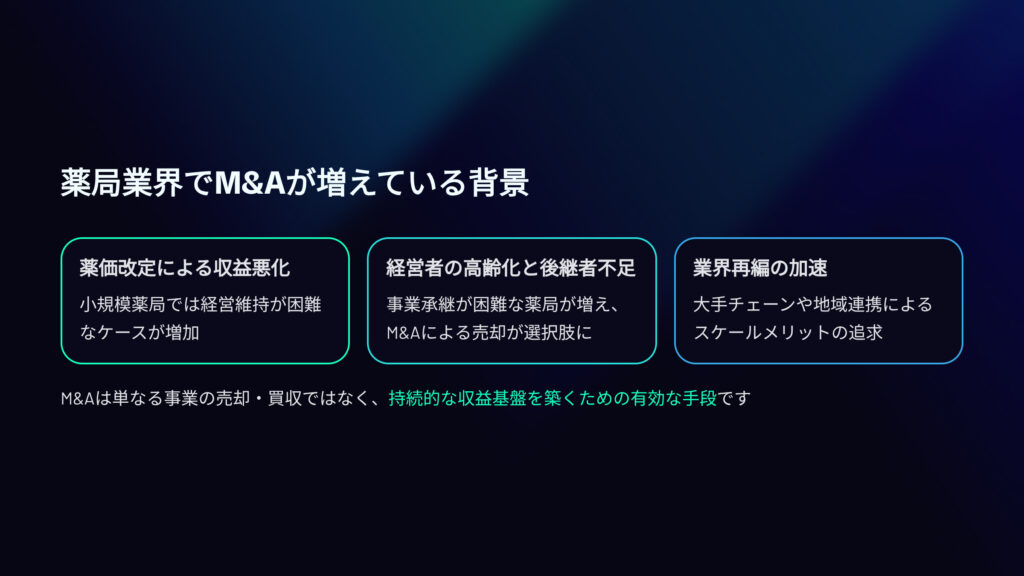

薬局業界でM&Aが増えている背景

近年、調剤薬局業界ではM&A(企業の合併・買収)が活発化しています。その背景には以下のような要因があります。

- 薬価改定による収益悪化:小規模薬局では経営維持が難しいケースが増加。

- 経営者の高齢化と後継者不足:事業承継が困難な薬局が増え、M&Aによる売却が選択肢に。

- 業界再編の加速:大手チェーンや地域連携によるスケールメリットの追求。

医薬分業が急速に進行した1990年代から30年が経過し、当時の経営者が引退を考えるのがまさにここ10年くらいの傾向です。実子に後継者がいる場合はよいですが、そうでない場合には選択肢はM&Aに限られてきますね。

つまり、M&Aは単なる事業の売却・買収ではなく、薬局経営を改善し、持続的な収益基盤を築くための有効な手段となっています。

薬局M&Aがもたらす収益改善効果

1. スケールメリットによるコスト削減

買収後に仕入れや在庫管理を一元化することで、薬価交渉力が高まり、仕入コストを削減できます。ただし、昨今の調剤報酬設計では、調剤基本料の大手減算があるので薬価差益が増えた分以上に基本料が下がる構造になっています。

2. 人材確保と教育の強化

M&Aにより薬剤師や事務スタッフをグループ内で柔軟に配置でき、人材不足を補えます。教育研修も統一化でき、サービス品質の向上につながります。また、中小の薬局経営者の悩みの一つに従業員教育があります。

3. エリアシェア拡大

近隣エリアの薬局を買収すれば、地域での認知度や患者基盤が拡大。競合との差別化も可能になります。また、薬局間の在庫情報を共有し、効率的な在庫管理が実施できるようになります。人員配置も薬局間で最適化することで労務費を削減、経営効率を高めることにもつながります。

4. 経営リスクの分散

単独店舗経営では処方元医療機関の影響が大きいですが、複数店舗を持つことで依存度を下げ、安定経営につながります。

薬局売却を検討する経営者の視点

1. 後継者不在による事業承継

薬局経営者の高齢化により、親族や社員に承継できないケースが増加。M&Aは事業を存続させる現実的な選択肢です。薬局の事業承継はよく3つに分類されます。①親族承継②M&A③従業員承継。ただし、③従業員承継でいつも問題になるのは売却価格。多くの薬局では譲渡価格は数千万~となるので、従業員の方のほとんどはそのリスクが負えません。つまり、薬局の事業承継においては、実質的に①親族承継もしくは②M&Aとなり、親族に承継者がいない場合にはM&Aしか選択肢がないことになります。

2. 早期の資産化

売却によって得た資金を老後資金や新規事業に活用できます。閉局ではなく「資産化」できる点が大きなメリットです。閉局にかかるコストは、実際にやってみると建物の現状回復やレセ請求のための営業後の労務費、各種契約の破棄などなど、時間も手間もお金も想像以上になります。

売却資金の使い道は、経営者によって様々です。ただ、薬局の売却の場合には、ご高齢の方が多く、その場合には売却資金を新規投資することは少ないと言えます。

お金が欲しいというより、薬局を続けてくれる人を探してる、というのが現状です。

3. 従業員と患者の安心確保

M&Aによって継続的に経営が行われることで、従業員の雇用や患者の通院先が守られます。地域に無くてはならない医療機関が存続する、そのメリットは大きいです。多くの場合、M&A後も従業員の方々の待遇は維持されるので、スムーズな承継が可能となります。

買収を検討する薬局の視点

1. 成長戦略としてのM&A

新規開局よりもスピーディーに事業拡大でき、即戦力として店舗を運営できます。特に収支が読みやすいのが特徴です。新規開局はかなり業績予想がブレるのに対してM&Aは過去実績があるので、予算どおりにいく場合が多いです。

2. 地域シェアの獲得

同一エリアでの買収はシェア拡大につながり、競合優位性を高めます。

3. 経営効率化

グループ全体でシステムや在庫を統一すれば、業務効率と収益性を向上できます。特に人員配置をエリアで効率化していくと、どうしてもレセコン、薬歴は統一したほうが使いやすいです。

成功する薬局M&Aのポイント

1. 適正な企業価値評価

薬局の収益力や立地、処方元医療機関との関係性を正しく評価することが重要です。売却価格が適正でなければ、双方に不満が残ります。ただし、売り主は自身の薬局なので全ての情報を持っていますが、買い手に開示されるのはその一部のため、完全に双方が納得することはありません。どこかで落としどころは必要になります。

M&Aあるあるですが、過去にセールストークで「○○億円で売れますよ!」と言われて、実際の価値と自分の認識がズレているケースがあります。

一部のM&A仲介の営業は、自社と契約してもらうために実際の売却価格より高く言ってくる場合があると認識しておいてください。

2. 専門家の活用

M&Aには法務・財務・労務の知識が必要です。M&A仲介会社や専門コンサルタントを活用すれば、リスクを最小限に抑えられます。

実際には小規模なM&A(1~3薬局くらい)で専門職(弁護士、会計士)にデューデリジェンスを依頼するケースは少ないです。また、小規模であれば法人の株式譲渡でなく、事業譲渡を選択すると多くのリスクを限定的にすることが出来ます。

3. 従業員・患者・関係者への配慮

突然の経営交代は現場に混乱をもたらす可能性があります。丁寧な説明と引き継ぎを行うことで、信頼関係を維持することが大切です。特に配慮が必要なのは門前医院のDrと大家さんです。Drの引継ぎは皆さん思い当たるので漏れることはありませんが、大家さんは意外とネックになります。薬局建物の賃貸借契約によっては、M&Aのクロージング前に大家さんに了承が必要なケースもあります。

4. PMI(統合プロセス)の徹底

買収後の統合作業が不十分だと、シナジー効果が出にくくなります。システム統一や人事制度調整を早期に行うことが成功のカギです。

PMIというとなんだか専門的で難しそうなカタカナ用語ですが、小規模なM&Aの際のPMIであれば、ひとまず真っ先に手を付けるべきは、従業員の方の待遇まわりの整理です。

ただでさえ、M&Aで経営者が変わり動揺している従業員の方に、まずは安心してもらい、お給料を変わらずお支払いする、そのための体制を整えることが大切です。

成功事例に学ぶ薬局M&A

ある地方薬局チェーンでは、近隣の独立薬局を複数買収し、仕入れを一元化しました。その結果、年間で数百万円規模のコスト削減を実現。さらに地域シェアも拡大し、安定した経営基盤を確立しました。

別の事例では、後継者不在で悩んでいた個人薬局が大手チェーンに売却。従業員の雇用は維持され、患者も安心して通い続けられる体制が整いました。経営者自身も売却資金をもとに新たな生活基盤を築けました。

まとめ|M&Aは薬局の収益改善と事業継続の有効手段

調剤薬局におけるM&Aは、単なる店舗売買ではなく、経営改善と事業継続を両立する戦略的手段 です。

- 売却側にとっては事業承継と資産化の手段

- 買収側にとっては成長とシェア拡大のチャンス

- 双方にとって収益改善と安定経営につながる

薬局経営者は「いつかM&Aを検討するかもしれない」という視点を持ち、早めに準備を始めることが成功の第一歩です。

中長期的に自身の後継者候補を社内で育成することが出来れば、M&Aに頼らずにスムーズな承継が実現できます。(「社内独立制度」をうたい文句にしているだけの法人もありますが・・・)

薬局事業売却をお考えのオーナー様には、無料の企業価値評価、M&Aのご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

初めて薬局を譲渡する社長向けM&A簡単解説 後継者不在問題解決の第一歩