薬価差益は特に高単価薬局では大きな収益源です。とは言え、地域差があるのも事実。失った薬価差益は戻ってきません。しっかりとした検証が必要です。

薬局の粗利は、技術料+薬価差益。

特に薬剤師さんは技術料にばかり注目して薬価差益を軽視する傾向にある印象だね。

Contents

1. 薬価差益とは?

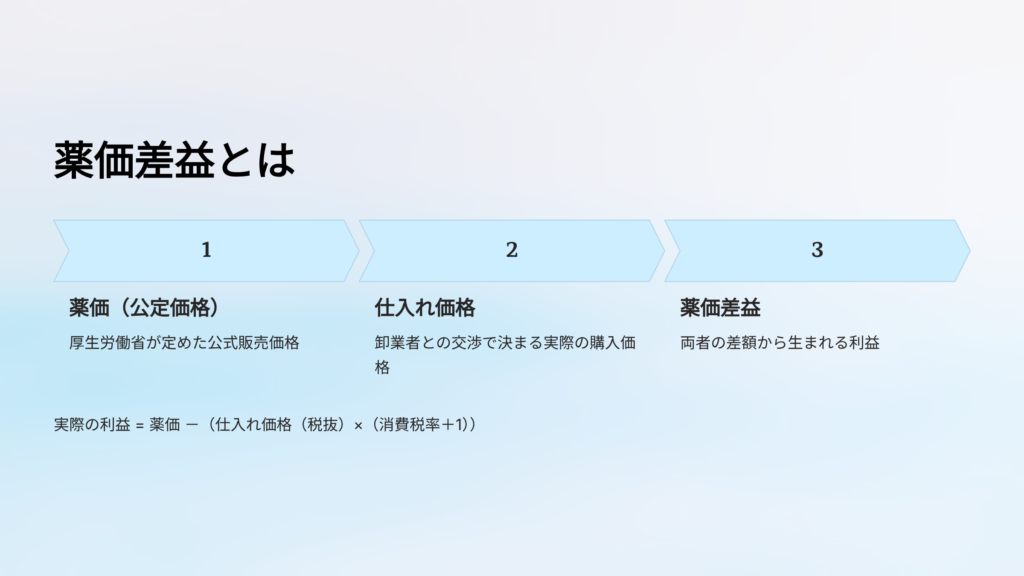

薬価差益とは、公定価格である「薬価(販売価格)」と、医療機関や調剤薬局が実際に卸業者から購入する「仕入れ価格」の差から得られる利益のことです。

薬価は厚生労働省が定めた価格ですが、仕入れ価格は卸との交渉によって決まるため、薬局はできるだけ安く仕入れてこの差益を確保しようとします。

この差が利益となる仕組みです。(在宅プライム)

実際に手元に残る利益を計算する際には、消費税の考慮が不可欠です。例えば:

実際の利益=薬価-(仕入れ価格(税抜) × (消費税率+1))

例:薬価20万円、仕入れ18万円、消費税10%の場合は以下となります:

200,000 − (180,000 × 1.1) = 2,000円

(在宅プライム)

2. 歴史的背景と現状の変化

昔(1980年代)

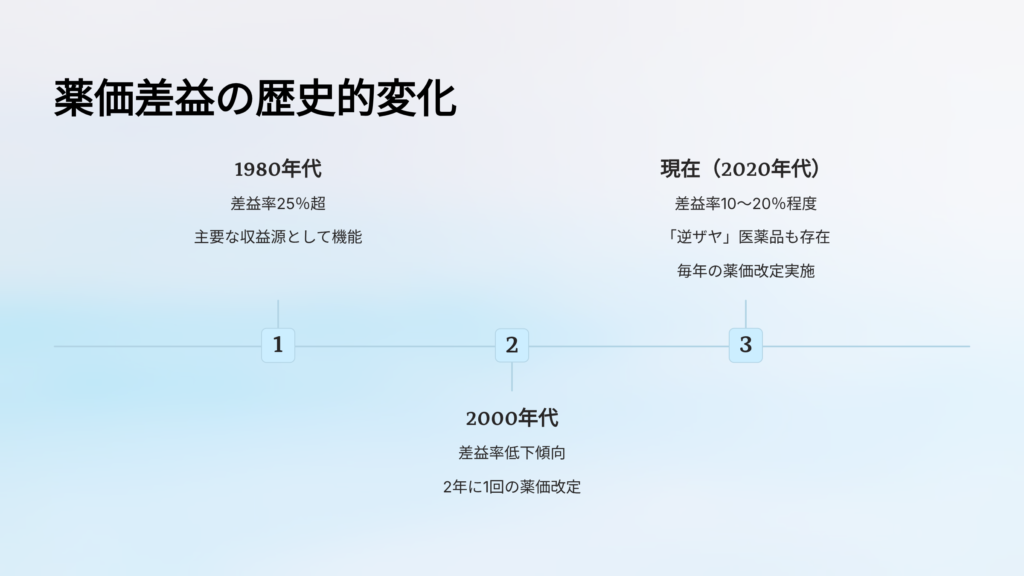

差益率が25%を超えていた時代もあり、医療機関にとって重要な収益源だった記録があります。(コトバンク)

現代(2020年代)

現在では、薬価改定が毎年実施されるようになり、市場実勢価格との乖離を埋める形で薬価は引き下げられる傾向にあります。結果として、薬価差益率は10~20%程度に低下しています。中には仕入れ価格が薬価を上回る「逆ザヤ」の医薬品も存在します。(在宅プライム)

また、医療機関や薬局における薬価差益が、経営の重要な原資となっているとの認識も一部では根強く、厚生労働省の有識者会議でも議論されました。薬価差を全て撤廃すれば、経営に大きな影響が出るという意見もあります。(ミクスOnline)

3. なぜ薬価差益が縮小しているのか?

- 薬価改定の頻繁化:以前は2年に1回だった改定が、2021年度以降は毎年実施されるようになりました。それにより、乖離率に応じた薬価引き下げのペースが速くなっています。(在宅プライム)

- 市場実勢価格との乖離の縮小:薬価設定は市場の実勢価格をベースにして行われるため、市場価格が下がると薬価も調整されるため、差益が縮まります。(コンサルプラス)

- 卸業者のコスト圧縮:卸業者自体が利益を出しにくい状況にあり、小分け配送の廃止など、サービス縮小も進行しています。(PHC Holdings Corporation)

4. 薬局が薬価差益を確保・最大化するための工夫

薬価差益が縮小傾向にある中で、薬局側でも以下のような対策が推奨されています:

- 在庫管理の徹底

不動在庫(デッドストック)が発生すると、利益どころか損失に繋がる可能性があります。発注調整や在庫の見直しが重要です。(在宅プライム) - デッドストックの活用(売買)

他の薬局との間で在庫の売買マッチングを活用したり、業者に買取依頼を行ったりする方法があります。期限切れリスクを軽減できます。(PHC Holdings Corporation) - 共同購入・交渉代行サービスの利用

ボランタリーチェーンや共同購入体制に参加することで、スケールメリットを得て交渉力を高められます。(note(ノート), 在宅プライム) - 薬価差益に依存しない経営モデルの構築

在宅医療への参入、DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率化、他サービスへの展開など、多角化を図る動きも増えています。(在宅プライム)

5. 薬価差益を巡る法律・制度上の議論

厚生労働省の有識者検討会では、以下のような点も議論されています:

- 薬価差を「経営原資」としてどう扱うか:全廃することの影響や、透明性のある制度設計の必要性が指摘されています。(ミクスOnline)

- 異なる償還方式を導入する可能性:薬局と医療機関で償還の仕組みを分ける案も検討されています。(ミクスOnline)

まとめ:ポイント一覧

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 薬価差益 | 薬価(公定価格)と仕入れ価格の差による利益 |

| 税金考慮が重要 | 消費税を含めた計算が必要(例:仕入価格×(1+税率)) |

| 過去 vs 現在 | 昔は差益25%超 → 現在は10〜20%、逆ザヤも存在 |

| 縮小要因 | 頻繁な薬価改定、市場価格との乖離縮小、卸の利益圧迫 |

| 対策 | 在庫管理、共同購入、デッドストック活用、経営多角化 |

| 制度議論 | 経営原資としての位置づけ、別償還方式の検討などが進行中 |

薬価改定と薬価差益の関係

日本の医療制度において「薬価」と「薬価差益」は、医療機関や調剤薬局の経営に直結する重要な要素である。薬価は厚生労働省が定める公定価格であり、保険診療の場で患者に提供される医薬品の価格を指す。一方で、薬価差益とは薬価と実際の仕入れ価格の差額から得られる利益であり、薬局経営の収益源の一つとして位置づけられてきた。しかし、この薬価差益は制度的に保証されたものではなく、薬価改定のあり方によって大きく変動してきた。本稿では、薬価改定と薬価差益の関係を歴史的背景、現状、課題、そして今後の展望という観点から整理する。

薬価改定の仕組み

薬価は医薬品が市場に登場した際に設定され、その後は定期的に改定される。改定の基本的な仕組みは「市場実勢価格主義」に基づき、薬局や医療機関が実際に卸から仕入れている価格(市場実勢価格)を調査し、その平均値に一定の乖離幅を上乗せして次期薬価を決定するという方式である。かつては2年に1度の改定が原則だったが、近年は医療費抑制の観点から毎年改定へと移行しており、薬価は一層厳格に市場価格へ連動するようになっている。

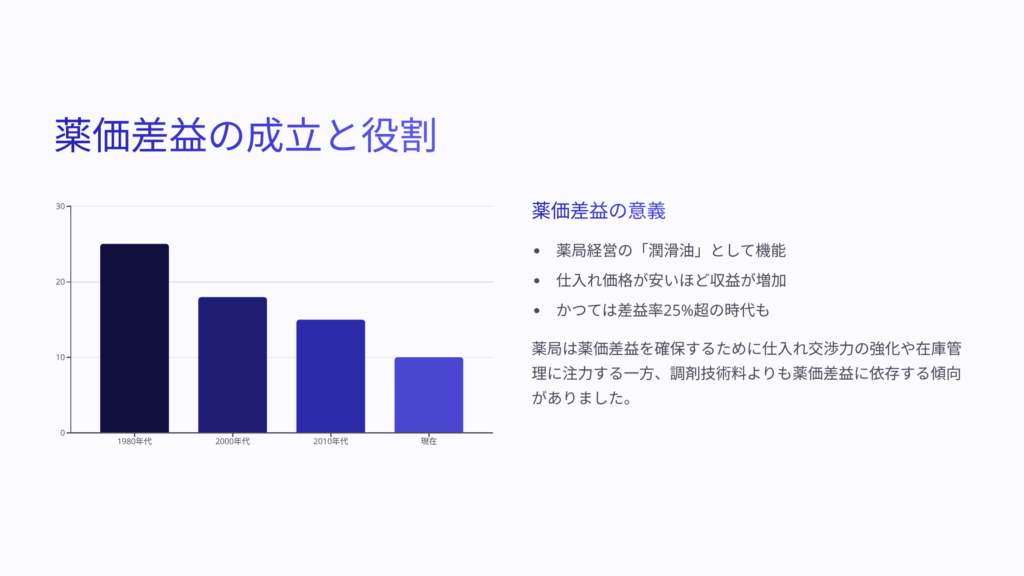

薬価差益の成立と役割

薬価差益は、薬価が市場実勢価格より高く設定されていることによって発生する。薬局がより安く仕入れることに成功すれば、その差が収益として残るため、薬価差益は医療機関・薬局にとって経営の潤滑油となってきた。1980年代には薬価差益率が25%を超える時代もあり、薬局経営にとっては重要な収益基盤であった。その結果、薬局は薬価差益を確保するために仕入れ交渉力の強化や在庫管理に注力する一方で、診療報酬上の調剤技術料よりも薬価差益に依存する傾向が強まっていた。

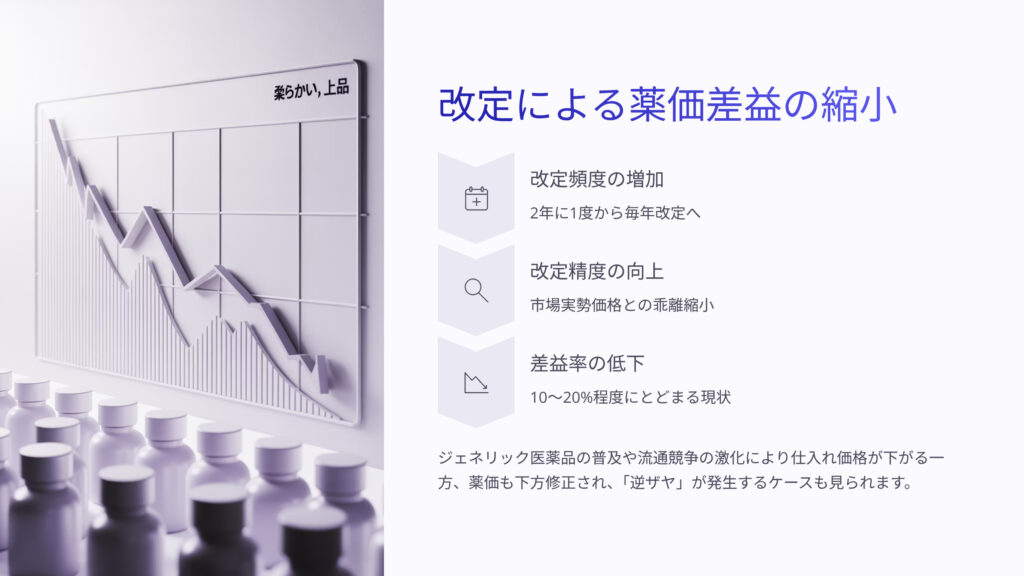

改定による薬価差益の縮小

しかし、薬価改定の頻繁化と精緻化は薬価差益の縮小をもたらした。市場実勢価格に基づく調整が短いスパンで繰り返されるため、薬価と仕入れ価格の乖離が小さくなり、従来ほどの差益を得られなくなっている。特にジェネリック医薬品の普及や流通競争の激化は、仕入れ価格をさらに押し下げる一方で、薬価改定によって公定価格も迅速に下方修正されるため、結果的に利益率は縮小する。近年では薬価差益率は10〜20%程度にとどまり、場合によっては仕入れ価格が薬価を上回る「逆ザヤ」が発生するケースすらある。

医療機関・薬局経営への影響

薬価差益の縮小は、薬局経営の在り方を大きく変えている。従来のように薬価差益を前提とした経営モデルは通用しにくくなり、調剤報酬における技術料や在宅医療の推進など、サービス提供の質を高める方向にシフトせざるを得ない状況にある。また、仕入れ価格の上昇や在庫管理の失敗によって利益が圧迫されれば、薬局経営の持続性はさらに危うくなる。特に中小規模の薬局では、薬価差益の減少が経営の死活問題に直結する可能性が高い。

卸業者への波及効果

薬価改定は薬局や医療機関だけでなく、卸業者にも影響を及ぼす。差益が縮小する中で、薬局は仕入れ価格の引き下げを強く要求するため、卸の収益も低下傾向にある。その結果、卸は配送体制の効率化や小分け対応の縮小など、サービス水準の低下を余儀なくされている。このように薬価改定と薬価差益の関係は、医薬品流通全体の持続可能性にも直結している。

政策的議論

厚生労働省の有識者会議では、薬価差益を「経営の原資」として認め続けるべきか否かが議論されている。差益を完全に排除すれば薬局経営に打撃を与える一方、過度に認めれば医療費抑制の観点に反する。近年は透明性を高めつつ、薬価差益に依存しない経営への移行を促す方針が強まっている。例えば、薬価差を縮小する代わりに調剤技術料を充実させる施策や、医療機関と薬局で異なる償還方式を検討する議論も進んでいる。

今後の展望と課題

今後の薬価改定は、より一層の頻度と精度で実施されることが予想される。これにより薬価差益の役割は限定的となり、薬局経営は「差益依存型」から「技術料・サービス重視型」へと転換していく必要がある。また、デッドストックの発生防止や共同購入の活用、在宅医療や健康サポート事業など多角化戦略を進めることが不可欠である。さらに、薬価差益縮小に伴い経営体力の乏しい薬局の淘汰が進む可能性もあり、地域医療の担い手としての薬局の役割をどう維持していくかが大きな課題となる。

まとめ

薬価改定は医療費抑制のために不可欠な仕組みであるが、その影響で薬価差益は年々縮小し、薬局経営の在り方を根本から変えつつある。かつては薬局にとって重要な収益源であった薬価差益も、今後は限定的な意味しか持たなくなる可能性が高い。そのため、薬局は薬価差益に依存せず、調剤技術や地域医療への貢献といった本来の役割を軸にした経営へとシフトすることが求められる。薬価改定と薬価差益の関係を正しく理解し、変化に対応できる薬局経営こそが、将来の医療提供体制を支える鍵となるだろう。

薬価改定時の改定率の決め方

日本の公的医療保険制度のもとで、医薬品は厚生労働省が定める「薬価」に基づいて保険償還される。薬価は一度決まれば永久に固定されるものではなく、医療費の適正化や市場実勢価格との乖離是正を目的として、定期的に「薬価改定」が行われる。この薬価改定に際して用いられる「改定率」の算出方法は、医療機関や薬局の経営に直結するのみならず、国民医療費全体の動向を左右する重要な要素である。本稿では、薬価改定の仕組みを整理し、改定率の計算方法について解説する。

薬価改定の基本的な考え方

薬価改定の大原則は「市場実勢価格主義」である。つまり、薬価調査によって全国の医療機関や薬局が卸業者から仕入れている実際の価格を調べ、その実勢価格をもとに次期の薬価を決定する仕組みである。薬価と実勢価格の間には一定の差が存在するが、この差(乖離率)が大きい場合は、薬価を引き下げることによって乖離を縮小する。逆に乖離が小さければ、改定幅は限定的となる。

薬価改定の基本的な考え方は、一定程度の流通コストを除いて、値引きした分は翌年薬価を下げる、です。つまり、薬局に差益が落ちないことが前提で薬価は形成されています。

薬局の収益はあくまで技術料オンリーで、差益で儲けるな。これが政府のメッセージです。

(もっとも政府の意向に沿った運営をしていた日調が、莫大な薬価差益を受け取っていたのは皮肉なことですね)

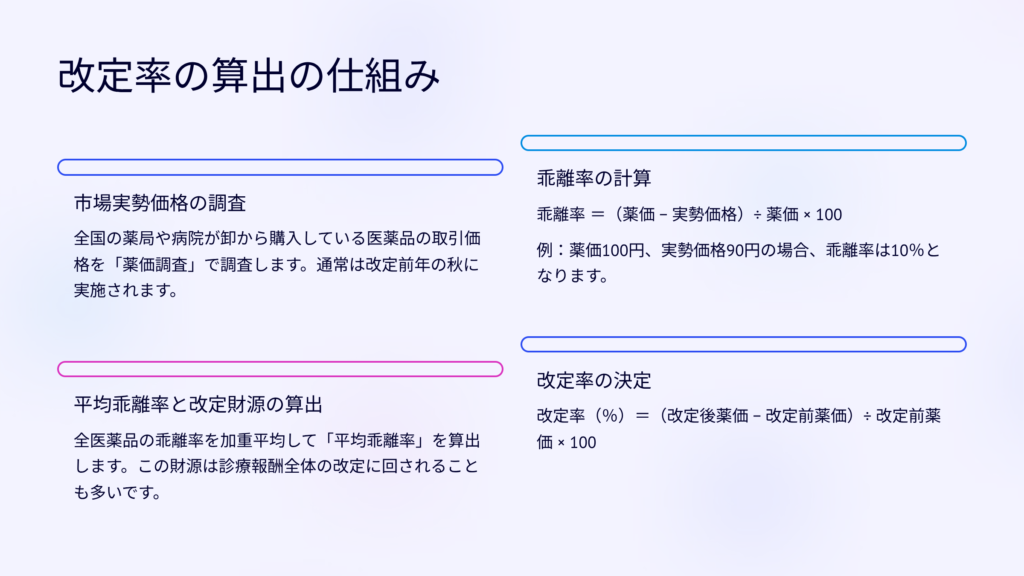

改定率の算出の仕組み

薬価改定の改定率は、主に以下のステップで算出される。

1. 市場実勢価格の調査

まず、全国の薬局や病院が卸から購入している医薬品の取引価格を調査する。この調査は「薬価調査」と呼ばれ、通常は改定前年の秋に実施される。医薬品ごとの平均的な仕入れ価格が明らかになる。

2. 乖離率の計算

乖離率は以下の式で求められる。

乖離率 =(薬価 − 実勢価格)÷ 薬価 × 100

例えば、薬価が100円で実勢価格が90円であれば、乖離率は10%となる。この乖離率が大きいほど、薬価と市場価格に乖離があることを意味する。

3. 平均乖離率と改定財源の算出

調査対象となった全医薬品の乖離率を加重平均して「平均乖離率」を算出する。例えば、全体で平均8%の乖離が確認されれば、薬価全体をその分引き下げるための「改定財源」が確保される。この財源は診療報酬全体の改定に回されることも多い。

4. 改定率の決定

最終的な薬価改定率は、次のように表現される。

改定率(%)=(改定後薬価 − 改定前薬価)÷ 改定前薬価 × 100

これは個別医薬品ごとの改定率の算出式であり、全体としては「薬価総額に占める引き下げ幅」の平均値が「薬価改定率」として発表される。たとえば「▲4.8%」といった形で示される。

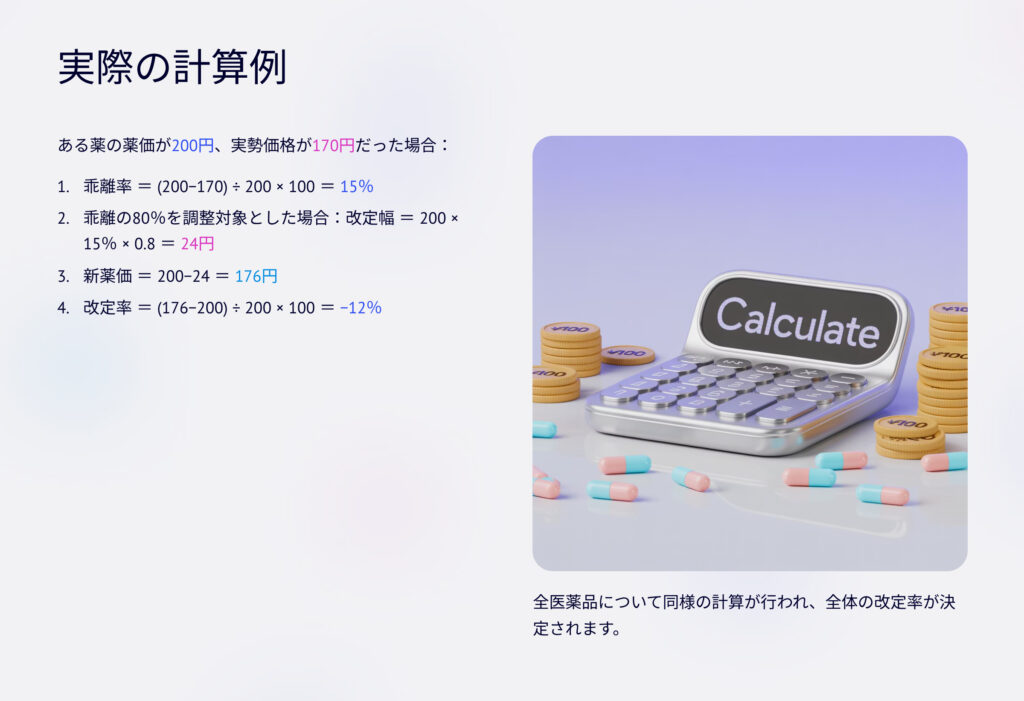

実際の計算例

ここで具体例を示そう。ある薬の薬価が200円、実勢価格が170円だったとする。

- 乖離率 = (200−170) ÷ 200 × 100 = 15%

- この15%の乖離を是正するため、薬価は下方修正される。

仮に乖離の80%を調整対象とした場合:

改定幅 = 200 × 15% × 0.8 = 24円 - 新薬価 = 200−24 = 176円

- 改定率 = (176−200) ÷ 200 × 100 = −12%

このように算出され、全医薬品について同様の計算が行われる。

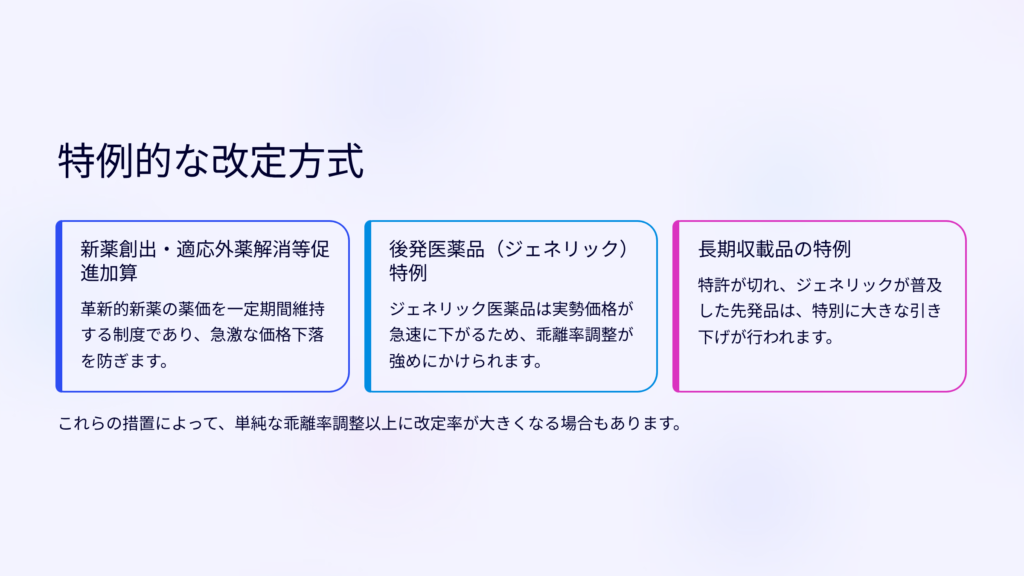

特例的な改定方式

薬価改定は一律ではなく、以下のような特例的要素が加わることもある。

- 新薬創出・適応外薬解消等促進加算

革新的新薬の薬価を一定期間維持する制度であり、急激な価格下落を防ぐ。 - 後発医薬品(ジェネリック)特例

ジェネリック医薬品は実勢価格が急速に下がるため、乖離率調整が強めにかけられる。 - 長期収載品の特例

特許が切れ、ジェネリックが普及した先発品は、特別に大きな引き下げが行われる。

これらの措置によって、単純な乖離率調整以上に改定率が大きくなる場合もある。

改定率の意味と影響

薬価改定率は医療機関や薬局の経営だけでなく、国全体の医療費に直結する。例えば「薬価改定▲4.8%」と発表されれば、それだけ医療費支出が圧縮される一方で、薬局や医療機関に入る収益は減少する。薬価差益は縮小し、経営体質の転換を迫られることになる。また、卸業者も収益が圧迫され、配送体制やサービスの縮小に追い込まれるケースが増えている。

今後の展望

近年は薬価改定が2年に1度から毎年実施へと移行しており、市場価格と薬価の乖離が迅速に是正される方向にある。その結果、薬価差益に依存した経営は成り立ちにくくなり、薬局や医療機関は調剤報酬やサービス提供の質で収益を確保する方向へとシフトしている。また、薬価改定率の算出方法は今後さらに精緻化され、個別品目の特性を踏まえた調整が強まると考えられる。

まとめ

薬価改定時の改定率は、市場実勢価格調査に基づく乖離率の算出を起点として決定される。計算式はシンプルに見えるが、個別品目ごとの特例や政策的な調整が加わるため、実際の改定率は複雑なプロセスを経て算出される。改定率は単なる数値以上の意味を持ち、医療費全体の抑制、薬局や病院の経営、さらには医薬品流通業界の構造に大きな影響を及ぼす。今後も薬価改定と改定率の仕組みを正しく理解することが、医療政策の動向を読み解く上で不可欠である。

薬価差益は調剤薬局や病院経営にとって大きな収益源の一つですが、近年は薬価改定の頻度が上がり、縮小傾向にあります。

それでも、経営努力次第で 薬価差益を拡大・最大化する工夫 は可能です。以下に整理しました。

1. 仕入れ価格の低減

薬価差益を増やす最も直接的な方法は、仕入れ価格を下げることです。

- 共同購入・ボランタリーチェーンの活用

他薬局と共同仕入れすることで発注量を増やし、卸への交渉力を高める。 - 交渉代行サービスの利用

薬局単独では弱い価格交渉力を、専門業者に委託して改善する。 - 仕入先の分散・比較見積もり

特定卸に依存せず複数卸から見積もりを取ることで価格を引き下げやすくする。

2. 在庫管理の徹底

仕入れを安くしても、在庫が過剰で期限切れになれば差益は消えるため、在庫管理は極めて重要です。

- デッドストックの削減

発注履歴を分析し、不要な薬剤を仕入れない。 - 在庫マッチングシステムの活用

余剰在庫を他薬局と売買することで無駄を減らす。 - ITによる在庫最適化

AIや在庫管理システムを導入し、患者数や季節変動に応じて自動で最適な在庫量を算出する。

3. 後発医薬品(ジェネリック)の活用

ジェネリックは仕入れ価格が低く、薬価差益が確保しやすい。

- ジェネリック推進加算と組み合わせる

ジェネリック比率を高めることで薬価差益+診療報酬の両面から収益改善が可能。 - 安定供給品目の見極め

供給不安定なジェネリックを避け、継続的に仕入れられる製品を選ぶ。

GEは薬価差益もとりやすいですし、薬価差交渉ネットワークに加盟していると独自GEを持っている場合もあり、他社よりも優先的に在庫が確保される場合もあります。

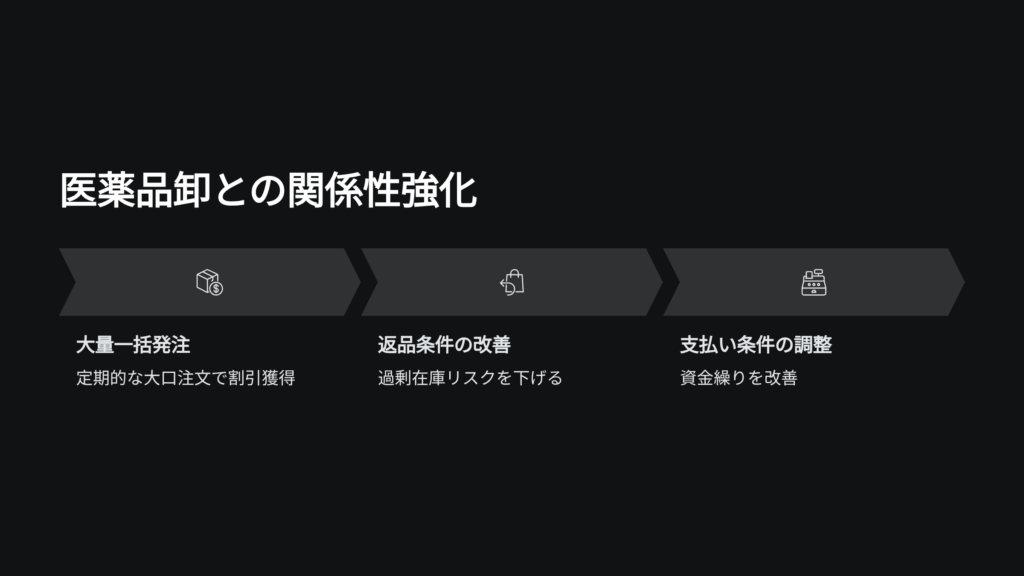

4. 医薬品卸との関係性強化

薬価差益を拡大するには、単純な価格交渉だけでなく「取引関係の質」も重要です。

- 大量一括発注の活用

細かい注文ではなく定期的な大口注文を行い、割引を得やすくする。 - 返品条件の改善交渉

返品がしやすい契約にしておくことで、過剰在庫リスクを下げ差益を守る。 - 支払い条件の調整

前払いよりも後払い条件を獲得できれば資金繰りが楽になり、追加仕入れで差益を取りやすい。

5. 薬価差益に依存しない収益構造づくり

薬価差益を拡大する努力は必要だが、制度改定で縮小するリスクは常に存在するため、経営を差益依存から脱却させることも重要。

- 在宅医療の推進

居宅療養管理指導など在宅関連の報酬を伸ばす。 - 健康サポート薬局への転換

OTC販売や健康相談を強化し、処方箋以外の収益源を増やす。 - DXによる効率化

調剤支援システム・自動分包機の導入により人件費を削減、差益の縮小を補う。

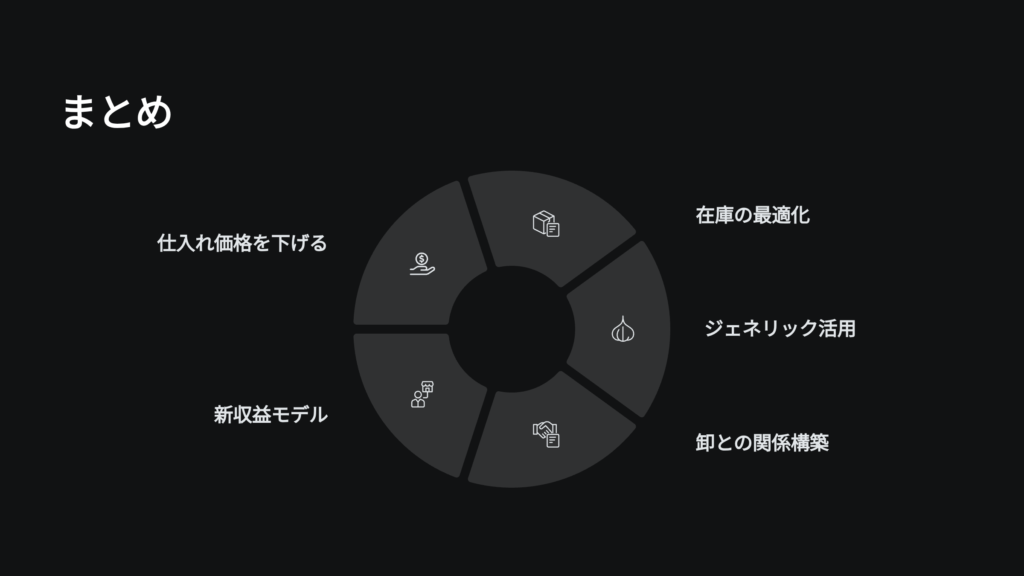

- 仕入れ価格を下げる工夫

- 在庫を最適化して無駄を防ぐ

- ジェネリックを効果的に活用

- 卸との良好な関係構築

- 差益依存しない収益モデルへの移行

にあります。

薬価改定によって差益は縮小方向にありますが、経営努力次第で 「守りの差益確保」+「攻めの新収益源」 を両立させることが可能です。

薬価差交渉ネットワークの優位性

薬局経営における重要な収益源の一つに「薬価差益」がある。しかし、薬価改定の頻度増加と市場実勢価格主義の徹底により、差益の確保は年々困難になっている。その中で薬局が取り得る手段として、従来は「ボランタリーチェーン」が一般的であったが、近年では「薬価差交渉ネットワーク」が注目を集めている。本稿では両者を比較しつつ、薬価差交渉ネットワークの優位性を論じる。

ボランタリーチェーンの限界

ボランタリーチェーンは、複数の薬局が加盟し、大量購買によるスケールメリットを武器に卸との価格交渉力を高める仕組みである。一見すると強力な手段に見えるが、現実には以下のような制約が存在する。

- 加盟費・運営費の負担

チェーン参加には一定の会費が必要で、特に中小薬局にとっては経営を圧迫する要因となる。 - 経営自由度の低下

チェーンが指定する仕入れルートや販促ルールに従う必要があり、各薬局独自の裁量を制限する。 - 差益拡大効果の限定性

確かに単価は下がるものの、薬価改定で乖離率が縮小するたびに効果は減じていく。チェーン加盟だけでは十分な差益を確保できない局面が多い。

つまり、ボランタリーチェーンは「規模の論理」を活かせるが、その恩恵は限定的であり、薬価差益縮小が常態化する時代に万能とは言えない。

薬価差交渉ネットワークの特徴

これに対し薬価差交渉ネットワークは、薬局の仕入れ交渉を専門的に代行・集約する仕組みである。大量購買による物理的なスケールを必ずしも前提とせず、交渉力と情報力を武器に薬価差益を最大化する点が特徴である。

主な強み

- 即効性のある価格改善

専門業者が卸と直接交渉するため、単独薬局では到底得られない条件を短期間で実現できる。 - コスト効率の良さ

多くは成果報酬型の仕組みであり、実際に薬価差益が拡大した分の一部を手数料として支払う形になる。固定費負担が小さく、導入リスクが低い。 - 経営の自由度を維持

仕入れルートや在庫管理は各薬局に任されるため、地域性や経営方針に合わせた運営が可能。ボランタリーチェーンのような制約がない。 - 中小薬局に適した仕組み

単独では交渉力が弱い小規模薬局でも、ネットワークを介して強力な条件を獲得できる。規模の小ささをカバーできる点で特に有効である。

両者の比較

薬価差益拡大という観点から両者を比較すると、その優劣は明らかになる。

| 項目 | ボランタリーチェーン | 薬価差交渉ネットワーク |

|---|---|---|

| 導入コスト | 会費・運営費が固定的に発生 | 成果報酬型が多く、固定費は小さい |

| 経営自由度 | 発注ルールに縛られる | 自由度が高く、仕入れ裁量を維持 |

| 効果の即効性 | 徐々に浸透、効果は中長期 | 交渉により短期で改善可能 |

| 規模依存性 | 大規模チェーンほど有利 | 小規模薬局でも利用可能 |

| 差益拡大効果 | 一定の効果はあるが限定的 | 単独薬局では得られない条件を獲得可能 |

優れている理由

薬価差交渉ネットワークがボランタリーチェーンより優れていると評価できるのは、以下の点にある。

- 低コストで高いリターン

会費や運営費を支払う必要がなく、成果に応じて報酬を払う仕組みは合理的。 - 薬価改定への即応性

改定ごとに乖離率が変動する中、迅速に価格交渉を仕掛けられるのはネットワークの強みである。 - 規模に左右されない公平性

小規模薬局でも大手並みの交渉力を持てる点は、業界の競争環境を是正する効果もある。 - 戦略的活用が可能

全てを依存する必要はなく、特定領域や重点品目だけネットワークに任せる、といった柔軟な活用もできる。

事例的考察

実際に交渉ネットワークを利用した薬局では、仕入れコストが年間数百万円単位で削減された事例も報告されている。特にジェネリック医薬品や高額薬の価格条件で効果が大きく、薬価差益拡大に直結する。また、ボランタリーチェーンでは難しい「短期的な価格改善」が可能である点も評価されている。

今後の展望

薬価改定が毎年実施される時代において、薬価差益の余地は縮小し続ける。しかし、交渉ネットワークを活用することで、その縮小スピードを緩和し、薬局経営に一定の余裕を生み出せる可能性がある。さらに、ネットワークが集積する「市場価格の情報」自体が価値を持ち、今後はAIによる価格分析や在庫最適化と連動した新サービスへと発展することも期待される。

まとめ

薬価差益を拡大する手段として、ボランタリーチェーンは従来型の選択肢であるものの、固定費負担や自由度の制約、効果の限定性といった課題を抱えている。一方で、薬価差交渉ネットワークは、低コスト・即効性・規模非依存性といった点で現代の薬局経営に適した仕組みである。特に中小薬局にとっては、経営基盤を守るための最有力な選択肢といえる。

結論として、薬価差益拡大を真剣に考える薬局にとって、ボランタリーチェーンよりも薬価差交渉ネットワークの方が優れており、時代に即した合理的な戦略であると断言できる。

薬価差益拡大のために、薬価差交渉ネットワークやボランタリーチェーンへの加盟をご検討中の薬局経営者の方々は、是非弊社までお問い合わせください。詳しい契約内容の比較や、メリットデメリットなど記事には出来ない(けどお伝えしたい本音)がたくさんあります!

知らずに複数年契約して、違約金請求されて困っている経営者もいるみたいですね・・・